Voce Sabe o que um Golpe De Estado ?

O QUE E UM GOLPE DE ESTADO VOCE SABE ,,

O que é um golpe de Estado?

No sistema democrático, todos os representantes dos cargos executivos e legislativos são escolhidos pela população por meio do voto. "O golpe de Estado interrompe esse processo, pois assume o poder executivo alguém que não passou pelo crivo do eleitor, não foi eleito democraticamente", explica Andrea Freitas, cientista política e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

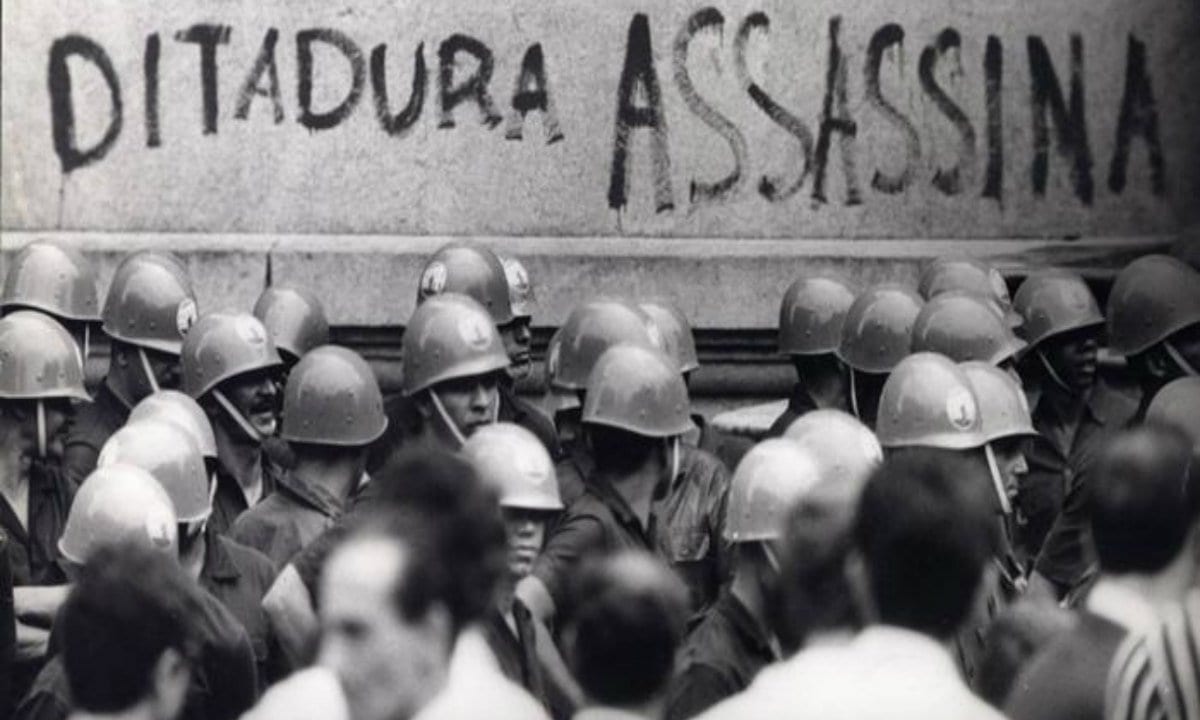

Para ser considerado golpe de Estado, não necessariamente o governante que assumiu o poder pela força tem de ser militar, como aconteceu no Brasil quando o presidente da República João Goulart foi deposto em março de 1964. Em Honduras, por exemplo, o governante que assumiu no lugar do eleito Manuel Zelaya foi o presidente do Congresso, Roberto Micheletti.

Nem sempre os cidadãos têm suas liberdades restringidas sob um governo resultado de golpe. "No Brasil, a limitação radical nos direitos civis só aconteceu em 1968 com AI-5 (ato institucional número 5)", diz a pesquisadora. A restrição das liberdades varia conforme o país. Alguns tiveram seus presidentes e ministros exilados e o congresso fechado. Em Honduras, foram suspensos os direitos chamados "constitucionais públicos", ou seja, a liberdade de expressão, de protestos e a suspensão de veículos jornalísticos que sejam contra o governo atual.

Sob o golpe, nada é garantido. "O ditador pode, simplesmente, fazer o que quiser, suspender ou não qualquer direito, inclusive o direito à propriedade, por exemplo, pois o país fica sob instabilidade jurídica e tudo é possível nas mãos dele",

A REVOlUCAO BRASILEIRA COMECA A GANHAR VOLUME PRECISAMOS DE VOCES

As revoluções fazem parte dos grandes mistérios da história que despertam anseios, inquietações e esperanças. Essa “imprudência criadora”, ela , carrega a imagem de um mar agitado, moldada por reviravoltas imprevisíveis. “Elas nascem no nível do solo, do sofrimento e da humilhação”i. Plurais em sua natureza, as revoluções são temidas e desejadas, tecidas por múltiplos processos em ritmos desiguais e combinados.

E, na periferia do capitalismo, especialmente no Brasil, teria ocorrido uma revolução? Ela é, afinal, uma ação, um processo ou um acontecimento? Definitivamente a resposta não é fácil. Desvendar o enigma da revolução brasileira (mesmo em sua imaginação histórica-sociológica) implica equacionar a formação social do país e suas idiossincrasias culturais, com a dinâmica contraditória do capitalismo e as antinomias da modernidade. Este é o assunto do livro Caminhos da revolução brasileira, organizado pelo historiador Luiz Bernardo Pericás. Um de seus grandes méritos é salvar do esquecimento ou da indiferença textos e autores – uns mais, outros menos – da tradição marxista brasileira que, longe ser homogênea, revela uma longa controvérsia pluralista, de seus termos, formas e conteúdos adotados.Pericás faz uma introdução crítica de praticamente noventa páginas e apresenta um caleidoscópio de “intérpretes” que deslindaram sobre a revolução brasileira, estruturada em diversos períodos na história política do país no século XX. Em sua prosa sóbria e objetiva, cercada por um extenso aparato bibliográfico, costura pacientemente os nexos entre autores, textos e contextos. De partida, é possível constatar rapidamente que os profusos usos da noção “revolução” pelo campo da esquerda brasileira (ainda que a direita também a incorpore) parece, muitas vezes, mais um sofá velho e grande, em que todos os segmentos se acomodam, cada qual na peleja sobre a “melhor” definição.

No painel ideológico daquele momento, ativistas de diferentes vertentes políticas, debateram intensamente os caminhos da revolução no território nacional. Nesse sentido, é possível perceber claramente, nas discussões sobre o assunto ao longo das décadas, um amplo leque de influências sobre as distintas tendências e partidos, como o leninismo clássico, o stalinismo, o trotskismo, as políticas khruschovianas, o maoísmo e as ideias de Fidel Castro e Che Guevara, assim como aquelas oriundas do arcabouço teórico cepalino, do nacionalismo de esquerda e da T[eoria] M[arxista] [da] D[ependência]ii.

É mais do que claro, por conseguinte, que mediações políticas e ideológicas tiveram um peso significativos nos esquemas de explicações sobre a “revolução brasileira” entre as décadas de 1920 e 1980. Muitos dos personagens trazidos no livro viveram intensamente o desenvolvimento cultural e político do país, o que inclui oposição ou colaboração com governos, criação de editoras, participação de coleções, edição de revistas e jornais, militância em partidos, debates públicos, presença em universidades e produção de textos. Embora a “realidade nacional” fosse o prato principal, a maior parte das abordagens realizadas cruzava-se umbilicalmente com acontecimentos internacionais, como a Revolução Russa e a Revolução Cubana, bem como as revoluções anticoloniais e lutas de libertação nacional na África e na Ásia.

O Brasil hoje: a contrarrevolução armada

O desenho dos horizontes intelectuais e políticos sobre os impasses históricos da revolução brasileira termina na década de 1980, seguindo a narrativa do organizador do livro. O fim da ditadura civil-militar, o advento da Nova República e o fim do socialismo de Estado abriram uma nova fase da história do Brasil e de renovação da esquerda tradicional. Nas décadas subsequentes a “globalização e o “neoliberalismo” moldaram uma nova fase do capitalismo contemporâneo. A tradição intelectual de esquerda apegada a um projeto de modernização capitalista mostrara sinais de esgotamentov. Seria preciso romper com dos ciclos vertiginosos do “progresso” e do “desenvolvimento” que, são, na realidade, condutores performáticos da nova exclusão. Todo “progresso” (das mineradoras ao agronegócio que desterritorizam a vida e a natureza) se reatualiza como catástrofe social sob um capitalismo dependente e destruidor.

Em meio a um país imerso a uma crise política, social e econômica sem precedentes, suscita um comentário final. Nesse compasso, resgatamos outro intérprete dissidente da “revolução” no Brasil e um dos intelectuais que buscou compreender o caráter especial da periferia diante do “neoliberalismo”, exemplo paradigmático e conhecido por suas críticas agudas em relação à tradição intelectual e política “desenvolvimentista

Comments