Para Marx, a alienação era central para a compreensão do capitalismo

Para Marx, a alienação era central para a compreensão do capitalismo

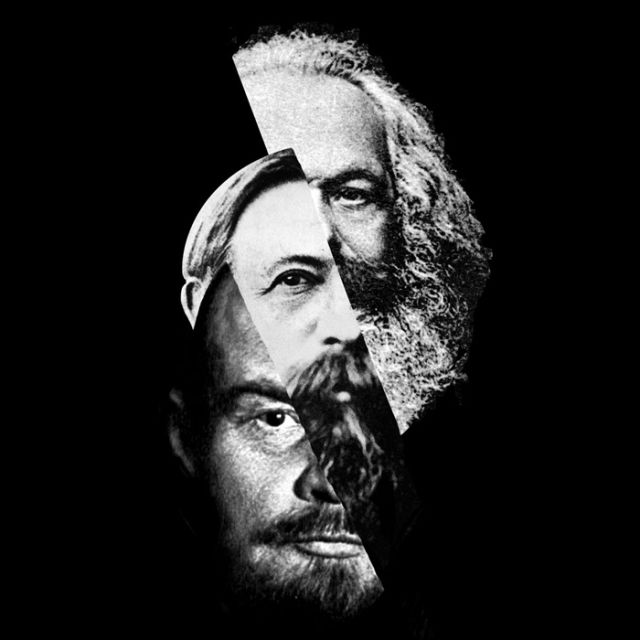

A inovadora abordagem de Karl Marx sobre a alienação do trabalho constitui uma parte inestimável do seu pensamento. Para ele, a alienação era fundamental para compreender o capitalismo e como a classe trabalhadora poderia desmantelá-lo.

Desde que foram publicados pela primeira vez na década de 1930, os primeiros escritos de Karl Marx sobre a alienação serviram como uma pedra de toque radical nos campos do pensamento social e filosófico, gerando seguidores, contestação e debate. Nos Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, Marx desenvolveu pela primeira vez o seu conceito de trabalho alienado, indo além das noções filosóficas, religiosas e políticas de alienação existentes para fundamentá-la na esfera económica da produção material. Foi um movimento inovador, mas a alienação foi um conceito que Marx nunca abandonou e que ele continuaria a refinar e a desenvolver a sua teoria nas décadas seguintes.Apesar dos pensadores sobre o tema da alienação terem, na sua maioria, continuado a fazer uso dos primeiros escritos de Marx, é de facto na sua obra posterior que Marx fornece uma explicação mais completa e desenvolvida da alienação, bem como uma teoria da sua superação. Nos cadernos dos Grundrisse (1857-58), assim como noutros manuscritos preparatórios para O Capital (1867), Marx apresenta uma conceção de alienação historicamente fundamentada na sua análise das relações sociais no capitalismo. Se esse importante aspeto da teoria de Marx não tem sido devidamente apreciado até agora, não obstante, continua a ser a chave para se compreender o que o Marx maduro queria dizer com alienação – e ajuda a fornecer as ferramentas conceptuais que serão necessárias para transformar o sistema económico e social de hiper-exploração em que hoje vivemos. fornecida por Georg W. F. Hegel em A Fenomenologia do Espírito (1807), onde os termos Entausserung (“auto-externalização”), Entfremdung (“estranhamento”) e Vergegenständlichung (literalmente: “tornar-num-objeto”) foram usados para descrever como o Espírito se torna outro para além de si mesmo no reino da objetividade.O conceito de alienação continuou a aparecer de maneira proeminente nos escritos da esquerda hegeliana e Ludwig Feuerbach desenvolveu uma teoria da alienação religiosa em A Essência do Cristianismo (1841), onde descreveu a projeção do homem da sua própria essência numa divindade imaginária. Todavia, o conceito de alienação posteriormente desapareceu da reflexão filosófica e nenhum dos principais pensadores da segunda metade do século XIX lhe dedicou grande atenção. Mesmo Marx raramente utilizou o termo nas obras publicadas durante a sua vida e a discussão da alienação esteve notavelmente ausente do marxismo da Segunda Internacional (1889-1914).Foi durante esse período, porém, que vários pensadores desenvolveram conceitos que mais tarde passariam a ser associados à alienação. Nos seus Da Divisão do Trabalho Social (1893) e O Suicídio (1897), Émile Durkheim introduziu o termo “anomia” para indicar um conjunto de fenómenos em que as normas que garantem a coesão social entram em crise após uma grande extensão da divisão do trabalho. A agitação social associada a grandes mudanças no processo de produção também estava na base do pensamento dos sociólogos alemães. Georg Simmel em A Filosofia do Dinheiro (1900) deu grande atenção ao domínio das instituições sociais sobre os indivíduos e à crescente impessoalidade das relações humanas. Max Weber, em Economia e Sociedade (1922), debruçou-se sobre os fenómenos de “burocratização” e do “cálculo racional” nas relações humanas, considerando-os a essência do capitalismo. Não obstante, esses autores pensavam estar a descrever tendências incontroláveis das relações humanas e as suas reflexões eram muitas vezes guiadas pelo desejo de melhorar a ordem social e política existente – certamente não para substituí-la por outra ordem diferente.O retorno a uma teoria marxista da alienação ocorreu em grande parte graças a György Lukács, que em História e Consciência de Classe (1923) introduziu o termo “reificação” (Versachlichung) para descrever o fenómeno através do qual a atividade laboral confronta os seres humanos como algo objetivo e independente, dominando-os através de leis externas e autónomas. Quando os Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844 finalmente apareceram na Alemanha em 1932, o texto até então inédito da juventude de Marx causou ondas por todo o mundo. O conceito de alienação de Marx descrevia como o produto do trabalho confronta os trabalhadores “como algo estranho, como um poder independente do produtor”. Ele listou quatro formas pelas quais o trabalhador é alienado na sociedade burguesa: (1) através do produto do seu trabalho, que se torna “um objeto estranho que tem poder sobre ele”; (2) na sua atividade laboral, que ele percebe como sendo “dirigida contra ele mesmo”, como se “não lhe pertencesse”; (3) pelo “ser genérico do homem”, que é transformado “num ser alheio a ele”; e (4) relativamente aos outros seres humanos e “ao seu trabalho e ao objeto do trabalho”.Para Marx, diferentemente de Hegel, a alienação não coincidia com a objetivação como tal, mas sim com um fenómeno particular dentro de uma forma específica de economia: isto é, o trabalho assalariado e a transformação dos produtos do trabalho em objetos colocados em oposição aos produtores. Enquanto Hegel apresentava a alienação como uma manifestação ontológica do trabalho, Marx concebia-a como característica de uma época particular da produção: o capitalismo.Divergindo de Marx de maneira fundamental, no início do século XX, a maioria dos autores que abordaram a alienação considerava-a um aspeto universal da vida. Em Ser e Tempo (1927), Martin Heidegger abordou a alienação em termos puramente filosóficos. A categoria que ele usou para a sua fenomenologia da alienação foi “decadência” [Verfallen], ou seja, a tendência da existência humana de se perder na inautenticidade do mundo circundante. Heidegger não considerava essa decadência como uma “propriedade má e deplorável da qual, talvez, estágios mais avançados da cultura humana possam ser capazes de se livrar”, mas sim como “um modo existencial de ser-no-mundo”, como uma realidade que faz parte da dimensão fundamental da história.Após a Segunda Guerra Mundial, a alienação tornou-se um tema recorrente – tanto na filosofia quanto na literatura – sob a influência do existencialismo francês. Mas ela foi identificada com um descontentamento difuso do homem na sociedade, uma cisão entre a individualidade humana e o mundo da experiência, uma condição humana intransponível. A maioria dos filósofos existencialistas não propunha uma origem social para a alienação, mas a via como inevitavelmente ligada a toda a “facticidade” (e sem dúvida, o fracasso da experiência soviética favoreceu tal visão) e alteridade humana. Marx ajudou a desenvolver uma crítica da subjugação humana nas relações capitalistas de produção. Os existencialistas, por outro lado, procuraram absorver as partes da obra de Marx que consideravam úteis para a sua própria abordagem, mas numa discussão meramente filosófica, da qual estava ausente qualquer relato histórico específico.Para Herbert Marcuse, como para os existencialistas, a alienação estava associada à objetivação enquanto tal e não a uma condição particular sob o capitalismo. Em Eros e Civilização (1955), ele distanciou-se de Marx, argumentando que a emancipação humana só poderia ser alcançada com a abolição – e não a libertação – do trabalho e com a afirmação da libido e do jogo nas relações sociais. Marcuse acabou por se opor à dominação tecnológica em geral, deixando escapar a especificidade histórica que atava a alienação às relações capitalistas de produção e as suas reflexões sobre transformação social eram tão pessimistas que muitas vezes incluíam a classe trabalhadora entre os sujeitos que atuavam em defesa do sistema.”Uma década após a intervenção de Marcuse, o termo alienação entrou no vocabulário da sociologia norte-americana.

A sociologia dominante tratou a questão como um problema do ser humano individual, não das relações sociais, e a busca de soluções centrava-se na capacidade dos indivíduos de se ajustarem à ordem existente e não em práticas coletivas para mudar a sociedade. Essa grande mudança de abordagem acabou por degradar a análise dos fatores histórico-sociais. Enquanto na tradição marxista o conceito de alienação contribuiu para algumas das críticas mais contundentes ao modo de produção capitalista, a sua institucionalização no âmbito da sociologia reduziu-o a um fenómeno de desajuste individual às normas sociais. Estas interpretações contribuíram para um empobrecimento teórico do discurso da alienação, que – longe de ser um fenómeno complexo relacionado à atividade laboral do homem – tornou-se, para alguns sociólogos, um fenómeno positivo, um meio de expressão da criatividade. Nessa forma, a categoria da alienação foi diluída ao ponto de ficar praticamente sem sentido.No mesmo período, a categoria alienação chegou à psicanálise, onde

a utilizou para tentar construir uma ponte com o marxismo. Para Fromm, contudo, a ênfase estava na subjetividade, e a sua noção de alienação, resumida em Psicanálise da Sociedade Contemporânea (ou “The Sane Society”, de 1955) como “um modo de experiência em que o indivíduo se experimenta como alheio”, permaneceu muito estreitamente focada no indivíduo. O relato de Fromm sobre o conceito de Marx baseava-se exclusivamente nos Manuscritos Económico-Filosóficos e marginalizava o papel do trabalho alienado no pensamento de Marx. Essa lacuna impedia Fromm de dar o devido peso à alienação objetiva (a alienação do trabalhador no processo de trabalho e em relação ao produto do trabalho).Na década de 1960, as teorias da alienação entraram na moda e o conceito parecia expressar o espírito da época com perfeição. Em A Sociedade do Espetáculo (1967), de Guy Debord, a teoria da alienação articula-se com a crítica da produção imaterial: “com a ‘segunda revolução industrial’, o consumo alienado tornou-se para as massas um dever tanto quanto a produção alienada”. Em A Sociedade de Consumo (1970), Jean Baudrillard distanciou-se do foco marxista na centralidade da produção e identificou o consumo como o fator primordial na sociedade moderna. O crescimento da publicidade e das pesquisas de opinião criava necessidades espúrias e consenso de massa numa “era de consumo” e “alienação radical”.A popularização do termo, porém, juntamente com a sua aplicação indiscriminada, criou uma profunda ambiguidade conceptual. No espaço de poucos anos, a alienação tinha sido transformada de tal forma que poderia designar quase qualquer coisa no espectro da infelicidade humana; tornara-se tão abrangente que gerava a crença de que nunca poderia ser modificada.Com centenas de livros e artigos publicados sobre o tema em todo o mundo, aquela tornou-se a era da alienação tout court. Autores de várias origens políticas e disciplinas académicas identificavam suas causas como sendo a mercantilização, sobre-especialização, anomia, burocratização, conformismo, consumismo, perda do senso de si em meio às novas tecnologias, isolamento pessoal, apatia, marginalização social ou étnica e poluição ambiental. O debate tornou-se ainda mais paradoxal no contexto académico norte-americano, onde o conceito de alienação sofreu uma verdadeira distorção e acabou por ser utilizado pelos defensores das próprias classes sociais contra as quais por tanto tempo ele fora dirigido.

Os Grundrisse, escritos em 1857-58, fornecem a melhor explicação de Marx sobre o tema da alienação, embora tenham permanecido inéditos mesmo na Alemanha até 1939. Quando o texto finalmente foi traduzido para outras línguas europeias e asiáticas a partir de fins da década de 1960, incluindo a sua publicação em inglês em 1973, os investigadores passaram a focar mais a sua atenção na maneira como Marx conceptualizava a alienação nos seus escritos maduros. A descrição nos Grundrisse retomava as análises dos Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, mas enriquecia-as com uma compreensão muito maior das categorias económicas e com uma análise social mais rigorosa. Nos Grundrisse, Marx mais de uma vez utilizou o termo “alienação” e argumentou que “no capitalismo a troca geral de atividades e produtos, que se tornou uma condição vital para todos os indivíduos – a sua interconexão mútua – aparece como algo estranho a eles, autónoma como uma coisa. No valor de troca, a conexão social entre as pessoas transforma-se numa relação social entre as coisas; a capacidade pessoal transforma-se em riqueza objetiva”.Os Grundrisse não foram o único texto incompleto da maturidade de Marx a apresentar uma descrição da alienação. Cinco anos depois da sua composição,

(1863-1864) fazia uma maior aproximação entre as análises económica e política da alienação. “O domínio do capitalista sobre o trabalhador”, escreveu Marx, “é o domínio das coisas sobre os seres humanos, do trabalho morto sobre os vivos, do produto sobre o produtor”. Na sociedade capitalista, em virtude da “transposição da produtividade social do trabalho para os atributos materiais do capital”, há uma verdadeira “personificação das coisas e reificação das pessoas”, criando a aparência de que “as condições materiais do trabalho não estão submetidas ao trabalhador, mas que ele é que está submetido a elas”.Marx ofereceu uma explicação semelhante – muito mais elaborada do que aquela fornecida nos seus primeiros escritos filosóficos – numa famosa secção de O Capital: “O Fetichismo da Mercadoria e o seu Segredo”. Para Marx, na sociedade capitalista, as relações entre as pessoas não aparecem “como relações sociais diretas entre pessoas […] mas sim como relações materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas”. Este fenómeno é o que ele chamou de “o fetichismo que se liga aos produtos do trabalho assim que eles são produzidos como mercadorias e que, portanto, é inseparável da produção de mercadorias”. O fetichismo da mercadoria não substituiu a alienação dos seus primeiros escritos. Na sociedade burguesa, sustentava Marx, as qualidades e relações humanas transformam-se em qualidades e relações entre coisas. Esta teoria daquilo que Lukács viria a chamar de reificação ilustrava esse fenómeno do ponto de vista das relações humanas, enquanto o conceito de fetichismo o tratava em relação às mercadorias.A eventual difusão dos escritos da maturidade de Marx sobre alienação pavimentou o caminho para um afastamento da conceptualização do fenómeno como retratada na sociologia e psicologia dominantes. A explicação de Marx sobre a alienação estava voltada para a sua superação na prática – para a ação política de movimentos sociais, partidos e sindicatos para mudar as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora. A publicação daquilo que – depois dos Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844 que vieram à tona na década de 1930 – poderia ser pensado como a “segunda geração” dos escritos de Marx sobre a alienação, portanto, forneceu não apenas uma base teórica coerente para novos estudos sobre a alienação, mas, acima de tudo, uma plataforma ideológica anticapitalista para os extraordinários movimentos políticos e sociais que explodiram no mundo durante esses anos. A alienação foi além dos livros dos filósofos e das palestras das universidades, saiu às ruas e para os espaços das lutas dos trabalhadores, tornando-se uma crítica da sociedade burguesa em geral.Desde a década de 1980, o mundo do trabalho sofreu uma derrota histórica, o sistema económico global gera mais exploração do que nunca e a esquerda permanece numa crise profunda. É claro que Marx não pode dar uma resposta a muitos problemas contemporâneos, mas ele de facto aponta as questões essenciais. Numa sociedade dominada pelo livre-mercado e pela competição entre os indivíduos, a explicação de Marx para a alienação continua a fornecer uma ferramenta crítica indispensável para entender e criticar o capitalismo hoje.

Comments